Machen Sie Schluss mit sexualisierter Gewalt im Unternehmen!

Sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz ist ein Thema, das Unternehmen nicht ignorieren können – und nicht ignorieren sollten. Studien zeigen, dass viele Betroffene aus Angst, Scham oder Unsicherheit schweigen. Dennoch berichten rund 20 % der Beschäftigten, dass sie selbst oder Personen in ihrem direkten Arbeitsumfeld von sexueller Belästigung betroffen waren 8.

Als das offene und verantwortungsbewusste Unternehmen, das sie sein möchten, greifen sie das Thema offen auf und tragen aktiv dazu bei, es zu enttabuisieren. Sie übernehmen Verantwortung – für die Gesellschaft und für ihr Unternehmen. Mit klarer Haltung und konkretem Handeln setzen sie sich für ein Arbeitsumfeld ein, das schützt, Vertrauen schafft und auf Dauer erfolgreich ist.

Was genau darunter fällt, welche rechtlichen Pflichten Arbeitgeber haben und warum es sich lohnt, aktiv zu werden, erklären wir hier.

Wir zeigen auf, welche präventiven und unterstützenden Maßnahmen Unternehmen ergreifen können, um Mitarbeitende zu schützen, aufzuklären und eine offene, vertrauensvolle Unternehmenskultur zu fördern.

Es ist ein starkes Zeichen, wenn sich Unternehmen mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandersetzen. Dieses Engagement zeigt, dass ihnen das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden am Herzen liegt. Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist nicht nur ein Zeichen von Verantwortung, sondern auch ein aktiver Beitrag zur Förderung der psychischen Gesundheit und eines respektvollen Miteinanders. Wer sich informiert, schafft die Grundlage für Veränderung – und genau hier beginnt Prävention.

Bevor Maßnahmen geplant werden, ist es essenziell, die bestehenden Strukturen zu analysieren.

- Welche Richtlinien und Schutzmechanismen gibt es bereits?

- Welche gesetzlichen Vorgaben sind relevant (z. B. AGG – Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)?

- Was davon wird bereits umgesetzt – und wo bestehen noch Lücken?

Diese Bestandsaufnahme ist die Basis für alle weiteren Schritte und sollte ehrlich, transparent und systematisch erfolgen.

Auf Grundlage der Bestandsaufnahme folgt die Bedarfsanalyse. Hier wird ermittelt, wo konkreter Handlungsbedarf besteht:

- Gibt es Hinweise auf Unsicherheiten oder fehlendes Wissen im Team?

- Welche präventiven Maßnahmen könnten helfen, Risiken zu minimieren?

- Welche Formate (z. B. Schulungen, Workshops, Leitfäden) sind sinnvoll und praktikabel?

Die Bedarfsanalyse hilft dabei, gezielt und ressourcenschonend zu agieren – und nicht nur auf Symptome, sondern auf Ursachen zu reagieren.

Die gewonnenen Erkenntnisse fließen nun in konkrete Maßnahmen ein. Diese sollten nicht nur einmalig, sondern nachhaltig und überprüfbar sein.

- Welche Maßnahmen sind sofort umsetzbar?

- Welche benötigen langfristige Planung?

- Wie und wann werden sie evaluiert und ggf. angepasst?

Ein gutes BGM lebt von der Dynamik: Die Bestandsaufnahme wird regelmäßig aktualisiert, Maßnahmen werden weiterentwickelt und an neue Herausforderungen angepasst.

Wenn Grenzen überschritten werden - Was sexualisierte Gewalt im Arbeitsumfeld bedeutet?

„Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.“7,12

Dies bedeutet:

Ob ein Verhalten als sexuelle Belästigung gilt, hängt vor allem davon ab, ob es unerwünscht ist und ob es die Würde der betroffenen Person verletzt – entweder absichtlich oder tatsächlich.4

- Es spielt keine Rolle, ob die Person, die sich so verhält, das mit Absicht tut oder sich dessen bewusst ist.

- Auch ein einmaliger Vorfall kann ausreichen – es muss kein dauerhaft feindliches Umfeld entstehen.

- Die Bewertung, ob das Verhalten unerwünscht ist, erfolgt objektiv – also aus Sicht einer neutralen Person, nicht nur aus Sicht der Betroffenen.

- Die betroffene Person muss das Verhalten nicht ausdrücklich ablehnen, damit es als Belästigung gilt.12

Branchenvergleich –

Sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz (Deutschland, 2024)

Quelle12

Verpflichtungen von Arbeitgeber_innen:

Arbeitgeber_innen sind gesetzlich verpflichtet, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz aktiv zu verhindern. Dies umfasst insbesondere präventive Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 2 AGG, wie etwa Schulungen, klare Verhaltensrichtlinien und Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Ziel ist es, ein sicheres und respektvolles Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Grenzüberschreitungen frühzeitig erkannt und unterbunden werden.12

Kommt es dennoch zu einem Vorfall, müssen Arbeitgeber_innen laut § 12 Abs. 3 AGG „geeignete, erforderliche und angemessene Maßnahmen“ ergreifen, um die betroffene Person zu schützen. Dazu zählen insbesondere arbeitsrechtliche Schritte gegenüber der belästigenden Person wie Abmahnung, Versetzung oder Kündigung. Diese Verpflichtung gilt auch dann, wenn die belästigende Person nicht im Unternehmen beschäftigt ist (§ 12 Abs. 4 AGG). Die konkrete Auswahl der Maßnahmen liegt im Ermessen der Arbeitgeber_innen und muss dem Einzelfall angemessen sein.12

Darüber hinaus sind Arbeitgeber_innen verpflichtet, eine Beschwerdestelle einzurichten, die allen Beschäftigten offensteht und jeder Meldung nachgeht (§ 13 Abs. 1 AGG). Die Existenz und Zuständigkeit dieser Stelle muss allen Mitarbeitenden bekannt gemacht werden (§ 12 Abs. 5 AGG), um einen niedrigschwelligen Zugang für Betroffene zu gewährleisten.12

Verpflichtungen des Betriebsrats:

Der Betriebsrat ist gesetzlich verpflichtet, Beschäftigte vor sexueller Belästigung zu schützen (§ 75 Abs. 1 und 2 BetrVG). Betroffene haben das Recht, sich gemäß § 85 BetrVG direkt beim Betriebsrat zu beschweren und dort Unterstützung zu erhalten.12

Der Betriebsrat übernimmt dabei gemäß § 84 BetrVG die Rolle einer Beschwerdestelle: Er nimmt Beschwerden entgegen, prüft deren Inhalt und informiert die betroffene Person über das Ergebnis. Wird die Beschwerde als unbegründet eingestuft, muss dies nachvollziehbar begründet werden. Ist sie berechtigt, sucht der Betriebsrat das Gespräch mit den Arbeitgeber_innen, um geeignete Maßnahmen einzuleiten.12

Damit Grenzen gar nicht erst überschritten werden- was Unternehmen präventiv tun können und müssen

Prävention beginnt lange bevor ein Vorfall geschieht. Unternehmen tragen die Verantwortung, ein sicheres und respektvolles Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sexualisierte Gewalt keinen Raum hat. Eine offene Kommunikationskultur, in der Betroffene ernst genommen werden, ist ein zentraler Baustein. Wer präventiv handelt, schützt nicht nur Einzelne – sondern stärkt das gesamte Team. Welche Maßnahmen, laut Studienlage wirkliche präventive Auswirkungen hat und was auch vom Unternehmen gesetzlich umgesetzt werden muss, wird im Folgenden aufgezeigt:

Führungskräfte haben eine Schlüsselrolle. Ihre Haltung prägt das Betriebsklima maßgeblich. Studien zeigen: Wo Führungskräfte aktiv gegen sexualisierte Gewalt eintreten, treten Vorfälle seltener auf und Betroffene fühlen sich eher geschützt.11,10

So ist eine klare Haltung und Vorbildfunktion der Führungskräfte einer der wichtigsten Bausteine.

Verbindliche Verhaltensregeln

Gemäß § 12 Abs. 2 AGG sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Beschäftigten über das AGG zu informieren und Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung zu ergreifen. Eine der wirksamsten Maßnahmen ist ein schriftlich fixierter Verhaltenskodex, der sexualisierte Gewalt klar benennt, konsequent sanktioniert und für alle Mitarbeitenden verbindlich ist.7

Ein solcher Kodex schafft nicht nur Orientierung und Sicherheit im Umgang mit Grenzverletzungen, sondern auch eine rechtliche Grundlage: Wenn Mitarbeitende die Regeln bei Anstellung unterschreiben, können Verstöße arbeitsrechtlich verfolgt werden – und gleichzeitig wird ihnen bewusst, was alles nicht erlaubt ist. Das fördert eine Kultur der Achtsamkeit und Verantwortung.

Verbindliche Richtlinien und ggf. ergänzende Betriebsvereinbarungen sollten diesen Kodex stützen und im betrieblichen Alltag sichtbar verankert sein.9

Regelmäßige, zielgruppenspezifische Schulungen

Gemäß § 12 Abs. 2 AGG sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Beschäftigten regelmäßig über das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und den Schutz vor Diskriminierung zu unterrichten. Doch über die gesetzliche Pflicht hinaus sind zielgruppenspezifische Sensibilisierungstrainings ein zentraler Baustein für eine gesunde, respektvolle Unternehmenskultur.

Wenn Mitarbeitende wissen, was bereits als sexualisierte Gewalt gilt, können sie frühzeitig reagieren – sei es, um sich selbst Hilfe zu holen, Vorfälle anzusprechen oder Kolleg*innen unterstützend zur Seite zu stehen. Schon ein einfaches, klares „Das geht zu weit“ gegenüber einer sexuell aufgeladenen Bemerkung kann ein starkes Signal setzen – für Betroffene, für das Team und für die Unternehmenskultur.

Besonders Führungskräfte profitieren von spezifischen Schulungen: Sie lernen, wie sie mit Hinweisen auf Grenzverletzungen souverän umgehen, wie sie Betroffene schützen und wie sie präventiv ein Klima schaffen, in dem Respekt und Sicherheit selbstverständlich sind.7

Studien zeigen: Wissen über Formen sexualisierter Gewalt, rechtliche Grundlagen und Handlungsmöglichkeiten stärkt nicht nur die individuelle Sicherheit, sondern auch das kollektive Verantwortungsbewusstsein im Unternehmen.13

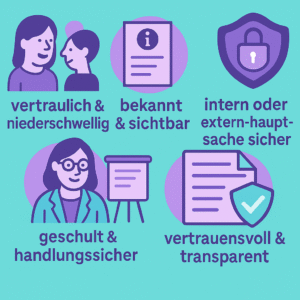

Benennung von Ansprechpersonen und Beschwerdestelle

Vertrauliche, gut erreichbare Anlaufstellen im Unternehmen (oder extern) sind entscheidend, damit Betroffene sich frühzeitig melden können (§ 13 AGG). Wichtig ist: Die Stellen müssen bekannt, geschult und vertrauenswürdig sein.13

Innerbetriebliche Öffentlichkeitsarbeit

Plakate, Infoveranstaltungen, interne Kampagnen – all das sind keine bloßen Begleitmaßnahmen, sondern entscheidende Bausteine einer gelebten Präventionskultur. Sie machen das Thema sexualisierte Gewalt sichtbar, schaffen Bewusstsein und signalisieren: „Hier wird hingeschaut. Hier wird geschützt.“

Eine Kultur des Hinschauens wirkt präventiv. Wenn klar ist, dass Grenzverletzungen nicht ignoriert, sondern ernst genommen werden, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt geschehen. Gleichzeitig steigt das Sicherheitsgefühl – nicht nur für potenziell Betroffene, sondern für das gesamte Team. Sichtbarkeit schafft Vertrauen, senkt die Hemmschwelle zur Meldung und fördert eine Atmosphäre, in der gegenseitige Verantwortung gelebt wird.2

Wir helfen bei der Plakaterstellung

Einbindung in das betriebliche Gesundheitsmanagement

Prävention sexualisierter Gewalt darf kein isoliertes Thema sein – sie gehört integriert in die betriebliche Gesundheitsstrategie. Denn psychische Sicherheit, respektvolle Kommunikation und ein diskriminierungsfreies Miteinander sind zentrale Voraussetzungen für gesunde Arbeit.

Studien zeigen: Wenn Prävention in bestehende Gesundheitsstrukturen eingebettet wird, etwa durch regelmäßige Risikoanalysen, psychische Gefährdungsbeurteilungen oder Schulungen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, steigt die Akzeptanz und Wirksamkeit deutlich.15,16

Externe Beratung und Vernetzung

Die Zusammenarbeit mit externen Fachstellen – etwa Frauenberatungsstellen, Gleichstellungsbeauftragten oder spezialisierten Fachberatungen – ist ein zentraler Baustein wirksamer Prävention sexualisierter Gewalt. Sie bringt nicht nur fachliche Expertise ins Unternehmen, sondern schafft auch zusätzliche Sicherheit für Betroffene, die sich außerhalb der internen Strukturen besser aufgehoben fühlen.13

Gerade in sensiblen Fällen kann die Distanz zu internen Hierarchien und sozialen Dynamiken entscheidend sein: Externe Stellen bieten Vertraulichkeit, Unabhängigkeit und Schutz vor „Büro-Gossip“ – und senken damit die Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen.

Wo Grenzen zu verschwimmen drohen - Warnzeichen erkennen, bevor es zu spät ist

- Fehlende oder unklare Verhaltensregeln:

Wenn es keine klaren, kommunizierten und verbindlichen Regeln zum Umgang mit sexualisierter Gewalt gibt, fehlt Mitarbeitenden die Orientierung. Studien zeigen, dass in solchen Kontexten die Hemmschwelle für Grenzverletzungen sink .13

- Hierarchische Machtgefälle ohne Kontrollmechanismen:

Ein stark hierarchisches Klima ohne transparente Beschwerdewege begünstigt Machtmissbrauch – insbesondere, wenn Führungskräfte nicht geschult sind oder selbst Teil des Problems sein könnten.14

- Sexistische oder sexualisierte Sprache im Alltag:

Wiederholte sexuell konnotierte Witze, Kommentare über Aussehen oder „harmlose“ Anspielungen sind laut Studien häufige Vorboten sexualisierter Gewalt – und werden oft zu lange toleriert.3

- Ungleichverteilung von Geschlecht oder Macht:

In Teams oder Abteilungen mit starkem Geschlechterungleichgewicht oder männlich dominierten Führungsebenen steigt das Risiko für sexualisierte Übergriffe – insbesondere, wenn Diversität nicht aktiv gefördert wird.13

- Psychosoziale Belastungen und schlechtes Betriebsklima:

Ein schlechtes Teamklima, hohe psychische Belastung oder fehlende Wertschätzung können ein Nährboden für Grenzverletzungen sein – insbesondere, wenn keine gesundheitsfördernden Strukturen vorhanden sind.13

- Keine Evaluation oder Risikoanalyse

Wenn Unternehmen keine regelmäßigen Befragungen oder Risikoanalysen durchführen, bleiben Warnsignale oft unentdeckt – und Prävention bleibt reaktiv statt vorausschauend.13

Wenn Grenzen überschritten werden - Auswirkungen auf Menschen und Unternehmen

Ein Vorfall sexualisierter Gewalt im Unternehmen betrifft nicht nur die direkt betroffene Person, sondern wirkt sich oft auf das gesamte Arbeitsumfeld aus. Für Betroffene bedeutet das häufig eine enorme emotionale Belastung: Sich zu melden erfordert Mut, Überwindung und das Risiko, sich verletzlich zu zeigen. Gefühle von Scham, Bloßstellung oder Angst vor negativen Konsequenzen sind keine Seltenheit – und können dazu führen, dass Vorfälle lange unbenannt bleiben.

Auch das Unternehmen selbst steht vor Herausforderungen. Wird ein Vorfall nicht ernst genommen oder unzureichend aufgearbeitet, leidet das Vertrauen in die Führung und die Unternehmenskultur. Das Betriebsklima kann sich spürbar verschlechtern, Unsicherheit und Rückzug breiten sich aus. In manchen Fällen kommt es zu erhöhten Fehlzeiten, innerer Kündigung oder sogar zum Verlust wertvoller Fachkräfte. Rechtliche Konsequenzen sind ebenfalls möglich – etwa durch Klagen oder Sanktionen bei Verstößen gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Gleichzeitig zeigt sich: Ein verantwortungsvoller Umgang mit solchen Situationen kann viel bewirken. Wenn Unternehmen klar Stellung beziehen, Schutz bieten und transparent handeln, stärkt das das Vertrauen der Mitarbeitenden. Es entsteht ein Arbeitsumfeld, das von Respekt und Sicherheit geprägt ist – und in dem sich Menschen gesehen und geschützt fühlen.

Wenn Grenzen überschritten worden sind - was zählt jetzt?

- Ernst nehmen, schützen und begleiten – der erste Schritt nach einem Vorfall

Die betroffene Person muss in einem geschützten Rahmen angehört werden. Die Ansprechperson dokumentiert den Vorfall sachlich, vertraulich und ohne Bewertung. Das Ziel ist dabei Vertrauen zu schaffen und eine emotionale Sicherheit zu gewährleisten.4 - Information über Rechte und externe Hilfsangebote

Die betroffene Person muss über ihre Rechte, interne und externe Anlaufstellen sowie mögliche Unterstützungsangebote informiert werden. Als externe Anlaufstellen können Frauenberatungsstellen oder eine externe Fachberatung dienen.6 - Prüfung des Sachverhalts

Die Beschwerde wird durch eine interne oder externe Stelle sorgfältig und unparteiisch geprüft. Die Person muss neutral agieren und darf nicht in den Vorfall mit involviert sein. Geprüft werden kann, der Zeitpunkt und Ort des Vorfalls, mögliche Zeugen*innen oder beteiligte Personen und beispielsweise auch wie die Machtverhältnisse sind. Dabei wird alles dokumentiert, die Identität der beteiligten Personen werden vertraulich behandelt und die dabei gilt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und Transparenz.4

- Einleitung arbeitsrechtlicher Maßnahmen

Je nach Ergebnis der Prüfung können unterschiedliche, dem Vorfall angepasste, arbeitsrechtliche Konsequenzen folgen : Abmahnung, Versetzung, Kündigung oder ähnliches. Dabei ist die Dokumentation und rechtliche Absicherung von Wichtigkeit.6

- Evaluation und strukturelle Konsequenzen

Ein Vorfall sexualisierter Gewalt darf nicht nur als individuelles Fehlverhalten betrachtet werden – er ist immer auch ein Spiegel struktureller Schwächen im Unternehmen. Deshalb sollte jeder gemeldete oder bestätigte Vorfall Anlass sein, die bestehenden Schutzkonzepte, Schulungen und Kommunikationswege kritisch zu überprüfen und gezielt weiterzuentwickeln.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes betont, dass es dabei nicht nur um Reaktion, sondern um nachhaltige Veränderung geht: Ziel ist es, aus dem Vorfall zu lernen, systemische Lücken zu schließen und die Prävention langfristig zu stärken.4

Wenn Grenzen überschritten worden sind - Dokumentierte Vorfälle sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

- Ein Vorgesetzter äußerte regelmäßig anzügliche Bemerkungen über das Aussehen einer Mitarbeiterin.

–> Konsequenz: Abmahnung und verpflichtende Schulung für Führungskräfte.7

- Ein Kollege legte einer Mitarbeiterin wiederholt ungefragt die Hand auf den Rücken oder die Schulter.

–> Konsequenz: Interne Beschwerde, Versetzung des Kollegen, Sensibilisierungsworkshop.7

- Ein Mitarbeiter zeigte Kolleg*innen während der Arbeitszeit pornografische Videos.

–> Konsequenz: Fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung.7

- Ein Teamleiter verschickte regelmäßig E-Mails mit zweideutigen Inhalten an eine Kollegin.

–> Konsequenz: Interne Untersuchung, offizielle Rüge, verpflichtende Teilnahme an Antidiskriminierungsschulung.7

- Eine Verkäuferin wurde wiederholt von einem Stammkunden sexuell belästigt.

–> Konsequenz: Hausverbot für den Kunden, Unterstützung der Betroffenen durch Vorgesetzte.5

- Ein Vorgesetzter küsste eine Auszubildende am Nacken, obwohl sie sich aus Angst nicht wehrte.

–> Konsequenz: Fristlose Kündigung, ebenfalls Teil des Urteils des Arbeitsgerichts Solingen.5

Wir stellen unser Konzept vor

Quellen:

- Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.) (2023). Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitgeberinnen und Betriebsräte. Berlin: Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Verfügbar unter: Link [Zugriff am: 04. August 2025]. (ursprünglich Nr. 2)

- Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2020). Beispiele guter Praxis zur Prävention und Intervention von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Berlin. Verfügbar unter: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/beispiele_guter_praxis_sexuelle_belaestigung.pdf [Zugriff: Juli 2025]. (ursprünglich Nr. 8)

- Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2019). Studie zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Verfügbar unter: https://www.antidiskriminierungsstelle.de [Zugriff: Juli 2025]. (ursprünglich Nr. 12)

- Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2022). Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Leitfaden für Beschäftigte und Arbeitgeberinnen. Berlin. Verfügbar unter: https://www.antidiskriminierungsstelle.de [Zugriff: Juli 2025]. (ursprünglich Nr. 14)

- Arbeitsgericht Solingen (2024). Urteil vom 11. April 2024 – 2 Ca 1497/23: Fristlose Kündigung wegen sexueller Belästigung einer Auszubildenden. Verfügbar unter: https://dejure.org/2024,7453 [Zugriff am: 15. Juli 2025]. (ursprünglich Nr. 16)

- BBFG e. V. – Bundesverband für Gewaltprävention (2023). Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitgeberinnen und Betriebsräte. Berlin. Verfügbar unter: https://bbfg-ev.de [Zugriff: Juli 2025]. (ursprünglich Nr. 15)

- Bundesministerium der Justiz (Hrsg.) (2023). Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG). BGBl. I S. 1897, zuletzt geändert durch Art. 15 G v. 22.12.2023 I Nr. 414. Verfügbar unter: Link [Zugriff am: 04. August 2025]. (ursprünglich Nr. 3)

- Götz, V., Isphording, I.E., Jessen, J. & Wolter, S. (2025). Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Zwei von zehn Beschäftigten berichten von Vorfällen im eigenen Arbeitsumfeld. IAB-Kurzbericht Nr. 9/2025. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Verfügbar unter: Link. (ursprünglich Nr. 1)

- Hunt, C. M., Davidson, M. J., Fielden, S. L. & Hoel, H. (2010). Reviewing sexual harassment in the workplace – an intervention model. Personnel Review, 39(5), 655–673. (ursprünglich Nr. 5)

- Krings, F., Tschan, F., Ryser, S., Bortolani, E. & Nussbaumer, A. (2013). Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in der Schweiz. Bern: SECO. (ursprünglich Nr. 6)

- Ormerod, A. J., Joseph, J. L., Weitzman, L. & Winterrowd, E. (2013). Sexual harassment: An examination of individual and organizational factors. Psychology of Women Quarterly, 37(2), 174–185. (ursprünglich Nr. 7)

- Schröttle, M., Meshkova, K. & Lehmann, C. (2019). Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz – Lösungsstrategien und Maßnahmen zur Intervention. Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin. Verfügbar unter: https://www.antidiskriminierungsstelle.de [Zugriff: 15.07.2025]. (ursprünglich Nr. 4)

- Schröttle, M., Hehenberger, A. & Glammeier, S. (2019). Sexualisierte Gewalt in Institutionen. Prävention, Intervention und Aufarbeitung. Wiesbaden: Springer VS. (ursprünglich Nr. 11)

- Springer (2023). Wirksamkeit institutioneller Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt. Verfügbar unter: https://link.springer.com/article/10.1007/s12592-023-00449-5 [Zugriff: Juli 2025]. (ursprünglich Nr. 9)

- Springer (2023). Sexualisierte Belästigung, Gewalt und Machtmissbrauch. In: Gender und Organisation. Verfügbar unter: https://link.springer.com [Zugriff: Juli 2025]. (ursprünglich Nr. 13)

- UBSKM – Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (2023). Expertisen und Studien zur Prävention sexualisierter Gewalt. Verfügbar unter: https://beauftragte-missbrauch.de/mediathek/publikationen/expertisen-und-studien [Zugriff: Juli 2025]. (ursprünglich Nr. 10)